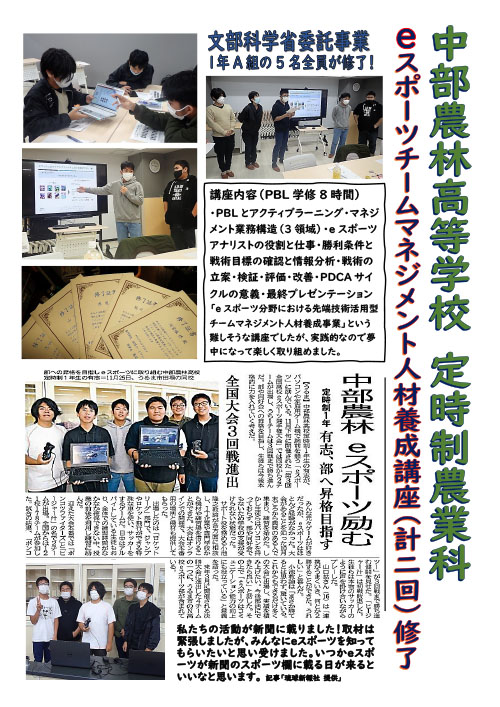

- 第3回全国高校eスポーツ選手権に出場するまでの取り組みの様子と結果の報告。

- 活動時の写真や試合状況の動画、校内掲示印刷物(eスポーツレター)の紹介。

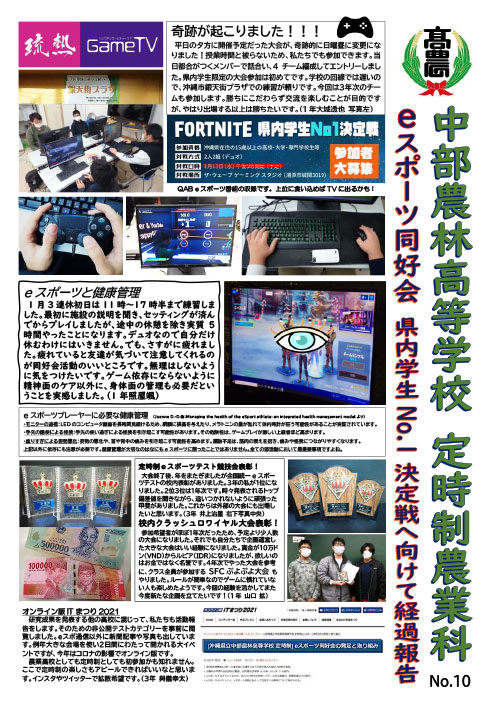

- eスポーツとはどういうものか、私たちの考えを世間へアピールする意見文。新聞記事などの紹介。

- eスポーツのメリットと、eスポーツ活動にあたって注意すべき事項について投げかける。

動画

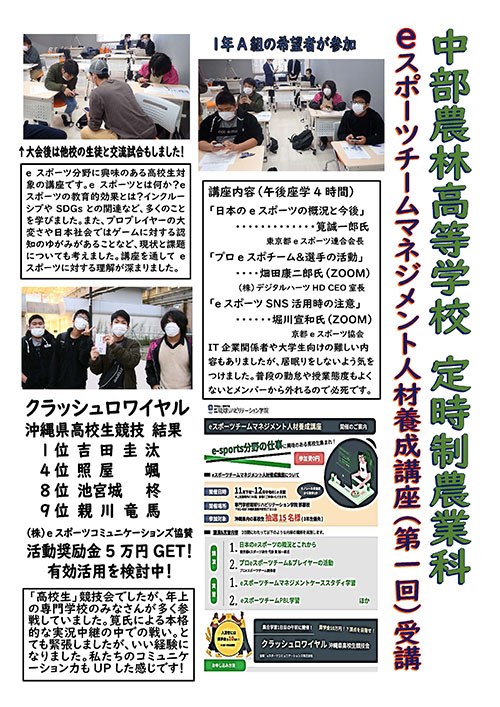

eスポーツ通信(壁新聞)

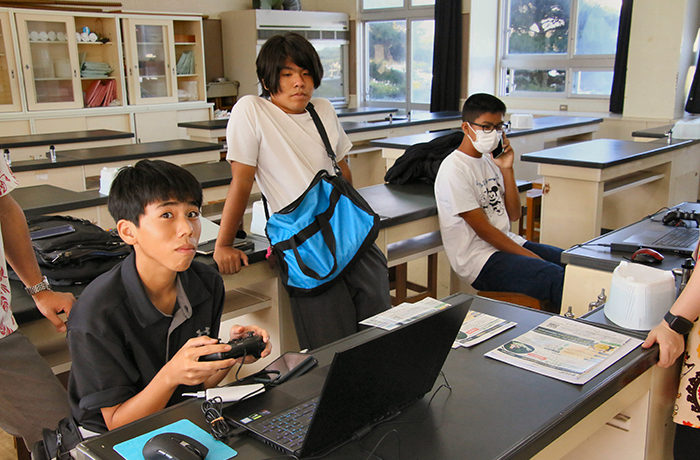

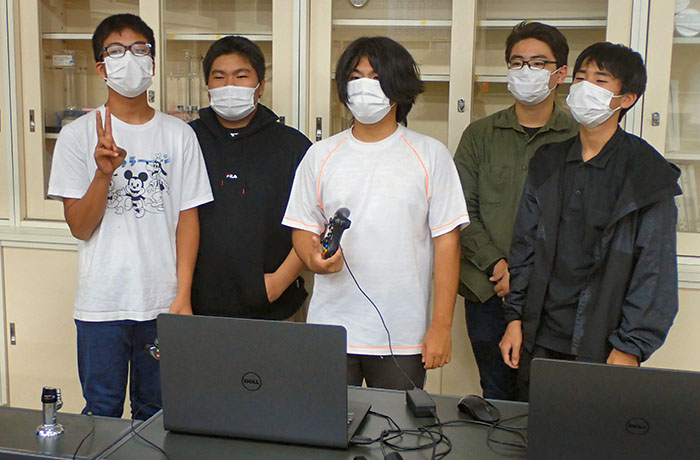

画像ギャラリー

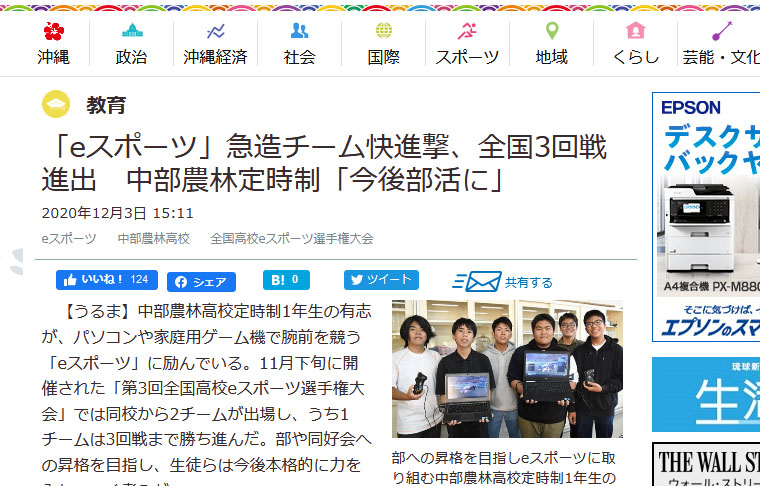

新聞などでも紹介されました

Profile

実施の目的

<実施の目的>

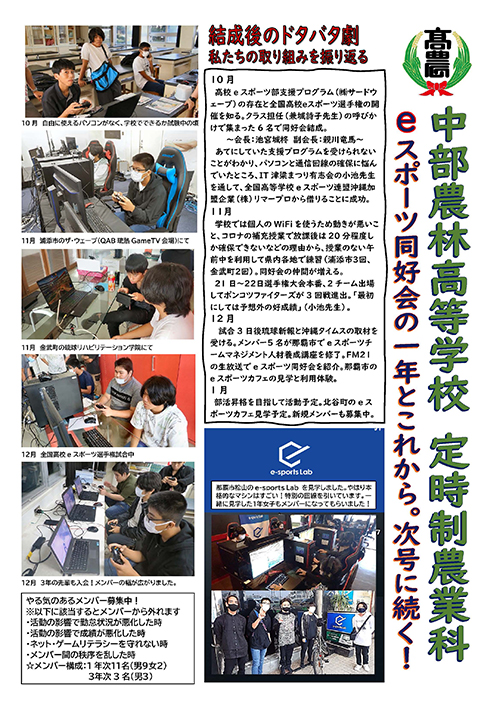

・定時制高校では部活動の時間や場所がありません。しかし、私たちが好きなゲームを競技にしているeスポーツならオンラインで取り組めるので、時間や場所を選ばずできると思い興味を持っていました。

・先生が参加しているIT津梁まつり2021有志会の話し合いで「第3回全国高校eスポーツ選手権」の話が出たことを聞き、これに参加することで自分たちも一歩踏み出せるのではないかと思いeスポーツ活動を実施しました。

<出展への経緯>

・参加申し込み後に学校の支援が得られないことが分かり、紹介してくれた先生やクラス担任に相談したところ、協力してもらえそうな企業や専門学校を紹介してもらえました。

・大会参加に至るまで多くの人たちの協力と支援があって活動を続けられたことを実感し、私たちにも逆に何か社会に対してできることがないかと考えました。

・eスポーツについて調べていくうちに、教育や福祉、経済など様々な効果があることを知りまだ知らない人たちにアピールしたくなりました。

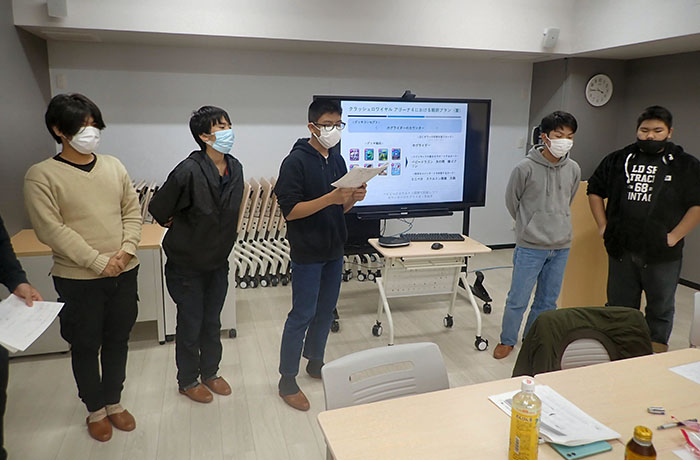

<発表の目的>

・第3回全国高校eスポーツ選手権へ向けての活動報告をすることで、私たちの活動を整理して振り返りの場とする。

・活動に対して学校の理解と協力が得られないと、練習場所はどうするか、機材はどうするか、練習時間はどうするか、大会当日の会場はどうするかなど、自分たちだけではどうにもならないことが沢山ある。同じような状況の仲間がいると思い、活動報告をすることで情報共有の場とする。

・eスポーツについて調べたり研修会に参加するうちに、今まで自分たちが描いていたイメージ以上の効果があることを知った。ぜひ世間にもeスポーツの良さ、面白さを知ってほしいと思う。

・eスポーツ活動をたかがゲームだと言われないために、普段の勉強もしっかりやること勤怠状況が悪くならないことなど基本的なルールを自分たちで作ることの重要性を知った。練習時間にけじめをつけたりスポーツマンシップにのっとった試合運びなど、ゲーム依存やSNSリテラシーについても呼び掛けたい。

・これを機会に私たちのeスポーツ活動に共感してもらえる沖縄県内の仲間(特に同世代)を増やしたい。

・今後の活動をどのように継続していくのか、大きな課題が残っている。

想定する対象

eスポーツを知らないみなさん。学校。今後協力してもらえそうな地域の企業・団体。

期待する効果

・eスポーツについて考え調べることで私たちの探究活動につながる。

・eスポーツの内容や意義を世間に伝えることで競技の知名度向上を図り、身体的ハンディやだれでも参加できる部活動として定着させる。

・eスポーツを通して、全日制、定時制、通信制の枠や特別支援学校や高等専門学校など校種を超えた交流を図ることで同世代の仲間が増える。

・小中学校や学童、あるいは大学や企業、高齢者福祉施設などがeスポーツに興味関心を持つことで世代を超えたつながりができる。

・県内各地で取り組んでいるeスポーツ教室や同好会、福祉施設や大学・専門学校など高度な技術や施設を持っている団体と情報共有することでeスポーツ界が盛り上げる。

・eスポーツがもたらす教育・経済・福祉分野の効果を考えることで、沖縄県の地域活性化に結び付ける。

・地域活性化だけでなくオンラインの良さを活かして、遠く離れた地域や海外とも交流が図れる。

・教育や福祉分野などeスポーツはSDGsでもあり、国際意識を高めるだけなくキャリアプランニング能力が高まる。

さいこう

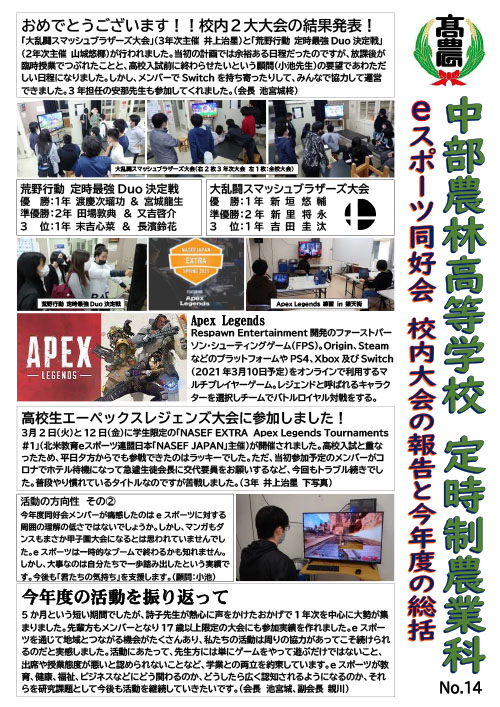

大会参加をきっかけに集まった有志生徒から始まったeスポーツ同好会。1年担任兼島詩子さんの協力で、昨年は1年次を中心に盛り上がりました。今後も生徒主体の活動を支援していきたいです。1月からは2〜4年次でもeスポーツでクラス間交流を目的とした取り組みが見られます。eスポーツをきっかけにチャレンジ精神が培われることに期待します。

生徒の思いを汲み取って、発表の場を与えてくださったITまつり実行委員会のみなさんに感謝です。

最後に「中部農林定時制は個性豊かな仲間が多く、生徒・職員の仲が良い楽しい学校です。ぜひ来て下さい!」